Julirevolution in Frankreich

-

Die Julirevolution in

Frankreich

Die

Julirevolution in Frankreich

sollte insbesondere beim deutschen Volk einen nachhaltigen Eindruck

hinterlassen. Die Wiederherstellung des

bourbonischen Königtums in Frankreich

erzeugte neue Gegensätze zwischen Bürgertum und Adel. Anstatt diese Gegensätze

zu überbrücken, war die neue Regierung unter König

Karl X. darum

bemüht, auch die letzten Auswirkungen der

Revolution von 1789 auszumerzen und

den Einfluss des Bürgertums noch weiter zurückzudrängen. Als der König

Karl X.

durch diktatorische Maßnahmen versuchte, das Wahlrecht zu ändern und die

Pressezensur einzuführen, kam es im Juli 1830 zum bewaffneten Aufstand in Paris.

Karl X. wurde vertrieben und anstatt seiner

Louis Philippe zum neuen König

ernannt. Der neue Herrscher wandte sich vom Gottesgnadentum ab und verstand sich

als „Bürgerkönig“, der sich nicht mehr auf den Adel stütze, sondern auf das

Bürgertum. Frankreich wurde mit seiner Regierungsform zum Vorbild aller

bürgerlichen Fortschrittsparteien in Europa.

-

Entwicklung in

Deutschland

Als eine der ersten deutschen

Reaktionen auf die französische

Julirevolution verjagten die Braunschweiger

ihren Herzog. Mit Sorge sahen andere deutsche Staaten diese Entwicklung und

gaben dem Volk die von ihnen gewünschten Verfassungen.

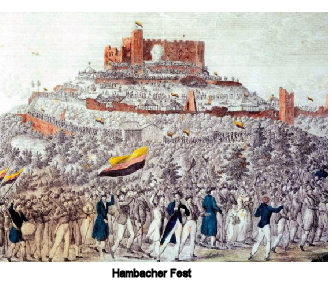

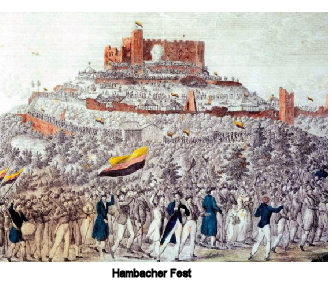

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Auch

gegen den Frankfurter Bundestag kam es im April 1833 im „Frankfurter

Wachensturm“ zu einem Studentenputsch. Der politische Wille des deutschen Volkes

war unverkennbar.

Doch die Regierungen verstanden

und sahen das politische Aufbegehren ihrer Völker nicht. Anstatt einen Schritt

zum Volk zu machen, entschieden sich die Fürsten, die

Zensur noch strenger zu

handhaben und ordneten durch eine neu erschaffene Untersuchungskommission

Hunderte von Verhaftungen an. Allein schon das Zeigen einer schwarz-rot-goldenen

Fahne wurde geahndet. Bedeutsames Zeugnis der freien Meinungsäußerung war der

Protest der „Göttinger Sieben“, unter ihnen die

Gebrüder Grimm, die gegen die

Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten. Es endete damit, dass alle

sieben Professoren aus dem akademischen Dienst entlassen wurden. Das deutsche

Volk zeigte Mitgefühl mit den Professoren und sammelte Geld, um ihnen ihr Gehalt

weiterhin zu bezahlen. Obwohl die Entlassung die gegenteilig erhoffte

Wirkung des hannoverschen Fürsten mit sich zog, ging die „Demagogenverfolgung“

weiter.

Der

Liberalismus

-

Aufstieg des Bürgertums

Durch die Einführung der

Maschine, den Aufschwung der Wirtschaft und die besseren Verkehrsverhältnisse,

begannen unter anderem auch die deutschen Städte aufzublühen. Eng verbunden war

hiermit der Aufstieg des Bürgertums. Durch den Wegfall der Zunftschranken und

die Einführung der Gewerbefreiheit hatte nun der Tüchtige die Möglichkeit, sich

durch eigene Arbeit zu Wohlstand zu verhelfen. Allmählich wurden die aus

früheren Zeiten stammenden Beschränkungen des Bürgertums (z. B.

Berufsbeschränkungen) zunehmend abgelehnt. Das Volk wollte sich nicht mehr

von der Obrigkeit bevormunden lassen.

-

Wesen und Ziele des

Liberalismus

Die Anhänger dieser

Betrachtungsweise nannten sich

Liberale. Diese verlangten die bürgerlichen

Grundfreiheiten, die sich aus den Menschenrechten erklärten sowie eine

konstitutionelle Regierung unter Teilnahme einer Volksvertretung. Wirtschaftlich

vertrat man das freie Unternehmertum, das Privateigentum und den Freihandel ohne

Zölle. Außenpolitisch forderten die

Liberalen Freiheit und Selbstbestimmung für

alle Völker und bemühten sich um den deutsch-nationalen Einheitsstaat.

Doch obwohl es in Deutschland

niemals zu einer Herrschaft des

liberalen Bürgertums

kam, waren die

liberalen Strömungen keineswegs

zu unterschätzen.

Die

Wirtschaft – Wegbereiterin der deutschen Einheit

-

Die Anfänge der

Industrialisierung in Deutschland

Die

industrielle Entfaltung

Deutschlands wurzelte indirekt in der

Kontinentalsperre

Napoleons. Als von England

weder Eisen noch Kohle nach Deutschland

geliefert werden konnten, entwickelte sich im Ruhrgebiet allmählich eine

Schwerindustrie. Auch die Tuch- und Leinenindustrie erhielt neuen Auftrieb. In

der Landwirtschaft wurde der überseeische Rohrzucker durch die deutsche

Zuckerrübe ersetzt. Der Verzicht der Dreifelderwirtschaft erhöhte entscheidend

die Ernteerträge. Die Entwicklung von großen Fabriken wurde jedoch aufgrund der

Kleinstaaterei und Mangel an Kapital maßgebend erschwert.

Das Ende der

Kontinentalsperre

1815 führte zu einem Rücklauf der deutschen vorindustriellen Bestrebungen.

Englische Fabrikwaren überschwemmten wieder den deutschen Markt. Die hohe

Schuldenlast aus den Napoleonischen Kriegen und der Besatzungszeit konnte nur

langsam wieder abgebaut werden. Um die Zeit von 1815 kamen zudem noch einige

Missernten dazu, die eine Vergrößerung der bürgerlichen Armut nur noch

vergrößerten. Erst in den 1830er Jahren konnten viele Schwierigkeiten auf

diesem Gebiet überwunden werden. Eine neue Generation von Unternehmern wuchs

heran, so zum Beispiel Alfred Krupp, der eine Eisenverarbeitungsfabrik in Essen

gründete, die später viele tausende Arbeiter beschäftigte.

-

Der Deutsche Zollverein

Im Laufe der Zeit wuchsen die

einzelnen deutschen Staaten immer weiter zusammen. Bereits seit der Erwerbung

des Rheinlands und Westfalens drängte Preußen immer mehr auf eine Beseitigung

der Durchgangszölle, die den Handel innerhalb Deutschlands erschwerten. Die hohe

Anzahl an Zollschranken, die hohen Verwaltungskosten und der wachsende Schmuggel

wurden immer hinderlicher. Der Gedanke eines gesamtdeutschen Zollvereins, der zu

einem wirtschaftlich geeinten Deutschland beitragen sollte, wurde wach. Im Jahre

1834 wurde daraufhin der „Deutsche Zollverein“ gegründet, dem alle deutschen

Staaten – mit Ausnahme Österreichs – angehörten. Er umfasste ein Gebiet von

420.000 km2 mit etwas 23,5 Millionen Einwohnern.

-

Die ersten deutschen

Eisenbahnen

Westfälische Industrielle

förderten den Bau einer Eisenbahn zwischen Köln und Minden, planten ebenso eine

Kanalverbindung zwischen Rhein und Weser, um der Hansestadt Bremen Vorteile in

Falle der Industrieerzeugnisse zu bringen. Bayrische Geldgeber ermöglichten den

Bau der ersten deutschen Eisenbahn 1835 von Nürnberg nach Fürth. In der Zeit

zwischen 1840 und 1850 verzwölffachte sich die Anzahl der Streckennetze.

Deutsches

Geistesleben

In der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts konnte sich das deutsche Volk im politischen Bereich nicht

sonderlich durchsetzen. Auf dem Gebiet des Geistigen konnte man sich jedoch bei

weitem mit allen Völkern der Erde messen. Die französische Schriftstellerin

Madame de Staël hatte Deutschland um 1800 gar als „Land der Dichter und Denker“

bezeichnet. Während Goethe mit „Faust II“ sein einzigartiges Lebenswerk

abschloss, führte Beethoven in seinen späten Werken die abendländische Musik zu

einer neuen Höhe. Ebenso in der Philosophie tat sich Deutschland hervor. Der

Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel

schuf sein maßgebendes System der

Philosophie, das auch noch heute von nicht geringer Bedeutung ist. Seine

Deutungen der Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, des

Staates als verwirklichte sittliche Idee, waren für Europa von entscheidender

Bedeutung.

Zeitgleich machte sich seit den

1830er Jahren eine Bewegung des „Jungen Deutschland“ einen Namen, die mit

scharfer Kritik die politischen und sozialen Verhältnisse monierte.

Heinrich

Heine, Ludwig Börne und

Ferdinand Freiligrath wurden rasch volkstümlich. Ebenso

bedeutend war Georg Büchner, der mit seinen Dramen „Dantons Tod“ und „Woyzeck“

erst nach seinem Tod volle Anerkennung erlangte. Zu bemerken ist, dass alle

diese Personen ins Ausland fliehen mussten. Das reaktionäre Deutschland des

Biedermeiers war für diese kritischen und freien Geister nicht gedacht.

Deutschland vor der Revolution

-

Friedrich Wilhelm IV.

(1840 – 1861)

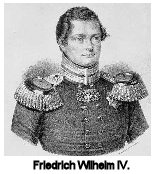

Im Jahre 1840 wurde

Friedrich

Wilhelm IV. zum König von Preußen ernannt. Mit dem Sohn

Friedrich Wilhelms III.

versprach man sich den Beginn einer freiheitlichen Ära, Einschränkung der

Polizeigewalt und Verstärkung der Volksrechte in einer modernen Verfassung. Doch

obwohl sich der neue preußische König als durchaus großzügig erwies und unter

anderem zahlreiche politische Verfolgte begnadigte (so zum Beispiel die Gebrüder

Grimm), änderte dieses nichts an dessen Einstellung. Denn gerade

Friedrich

Wilhelm IV. betonte sein Gottesgnadentum und stand damit im scharfen Gegensatz

zu den beiden geistlich-politischen Hauptströmungen der damaligen Zeit: der

Demokratie und dem

Liberalismus.

-

Soziale

Protestbewegungen

Der Wechsel von einer agrar- zu

einer kapitalistischen Industriegesellschaft mit dem gleichzeitig

explosionsartigen Zuwachs der Bevölkerung, sorgte für Probleme wirtschaftlicher

und sozialer Natur, denen die Regierungen lange Zeit nicht Herr werden konnten.

Auch die Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung, die bedeutenden technischen

Fortschritte sowie die Ausweitung der gewerblichen Produktion konnten den

Problemen nicht entgegenwirken. Die Wirtschaftskraft reichte in den meisten

Ländern einfach nicht aus, um Hunger, Not und Arbeitsmangel entgegenzuarbeiten.

Die Zeit der Frühindustrialisierung (1820 – 1850) wurde somit zu einem Zeitalter

der Massenarmut, des „Pauperismus“.

Schon in den Jahren 1816/17 führten Missernten zu Hungersnöten. In der Zeit

1846/47 verschärfte sich die Situation sogar noch, als eine Million Menschen den

Hungertod starben. Ebenso sorgte eine Cholera-Epidemie in den 1830er Jahren, der

insbesondere durch Unterernährung geschwächte Menschen zum Opfer fielen, für

eine wesentliche Verschlechterung der Lebenssituation der Bevölkerung.

Die zahlreichen Protestaktionen

dieser Zeit entstanden durchweg aufgrund solcher Notsituationen. Bauern

rebellierten unter anderem gegen die Nutzungsrechte am ehemaligen Gemeinbesitz,

die Handwerker forderten ein gerechtes Preis-Einkommens-Verhältnis und Arbeiter

protestierten gegen zu geringe Löhne und zu lange Arbeitszeiten.

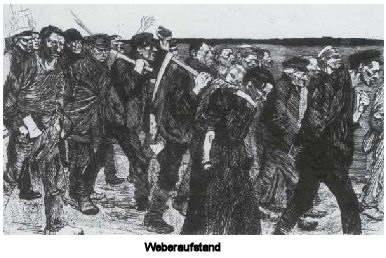

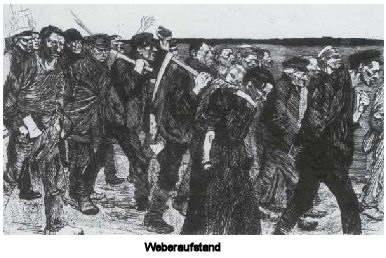

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der

Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf

nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell

unterdrückt.

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der

Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf

nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell

unterdrückt.

Doch nicht nur in Schlesien kam

es zu Unruhen, auch in anderen preußischen Provinzen war der Unmut der

Bevölkerung zu spüren. Der Ruf nach einem „Vereinigten Landtag“ wurde laut, der

die politische Mitbestimmung für alle preußischen Gebiete garantieren sollte.

Hatten bisher nur acht Provinzen die Möglichkeit, sich ins politische Leben des

Staates einzufügen, sollten mit dem „Vereinigten Landtag“ Vertreter ganz

Preußens zusammenkommen.

Friedrich Wilhelm IV. zeigte jedoch wenig Interesse,

diese Einrichtung als eine dauerhafte Institution Preußens zu etablieren. Immer

wieder betonte er sein Gottesgnadentum und wandte sich gegen eine freiheitliche

Verfassung.

Die

Revolution von 1848

-

Das Streben nach einer

demokratisch-freiheitlichen Verfassung

Während in Länder wie den

Vereinigten Staaten von Amerika oder den westeuropäischen Ländern das Bürgertum

an die Macht gelangt war, waren Preußen und Österreich in dieser Hinsicht immer

noch als rückständig zu bezeichnen. Noch immer herrschten dort absolutistische

Regierungsformen vor. Diese Verzögerung gegenüber dem Westen fand zum einen

seine Ursache in der Zersplitterung Deutschlands in viele kleinere Einzelstaaten

sowie in der Vernichtung des städtischen

Frühkapitalismus. Der Krieg gegen

Napoleon, die wirtschaftliche Vereinigung durch den

Deutschen Zollverein sowie

das Aufkommen des

Liberalismus schürten im Volk jedoch immer mehr den Wunsch

nach einer modernen demokratisch-freiheitlichen Verfassung.

-

Die deutsche

Märzrevolution von 1848

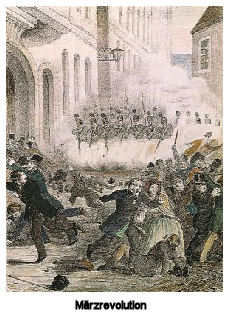

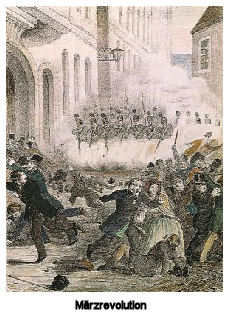

In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres

Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das

nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung

der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und

Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.

Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des

Volkes.

In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres

Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das

nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung

der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und

Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.

Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des

Volkes.

Ihren Höhepunkt fanden die

deutschen Märzevolutionen von 1848 in Berlin, wo sich eine große Menschenmenge

vor dem Berliner Schloss versammelte, um den Monarchen ihre Forderungen zu

übermitteln. Die gewaltbereite Menge zeigte sich erfreut, als der König den

Volkswünschen weitgehend entgegenkam. Während der Verhandlungen kam es jedoch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Wachleuten,

zwei Schüsse fielen. Die Menge floh, aber nun wuchsen überall Barrikaden:

Pflaster wurden aufgerissen, Wagen umgeworfen. Das Volk griff zu den Waffen, es

folgten blutige Kämpfe in den Straßen Berlins.

Noch in derselben Nacht

entschloss sich der König, dem Treiben ein Ende zu setzen und willigte

vorbehaltlos in die Forderungen der kämpfenden Menge ein. Die Revolution hatte

gesiegt. Als Symbol der Anerkennung der Gefallenen zwang das Volk seinen

Monarchen durch Abnehmen seiner Mütze die Opfer der Barrikadenkämpfe zu ehren.

Dies stellte eine außergewöhnliche Tat in der Geschichte der preußischen

Monarchie dar. Der König musste sofort ein

liberales Kabinett einberufen und

verkündete von fortan, dass Preußen in einem fortschrittlichen und modernen

Deutschland aufgehen solle.

-

Die deutsche

Nationalversammlung

In der alten Reichsstadt

Frankfurt am Main trat die erste

deutsche Nationalversammlung in der

Paulskirche

zusammen, das erste gesamtdeutsche, frei gewählte und verfassungsgebende

Parlament. Dort versammelte sich eine geistige Auslese Deutschlands, die sich

vorwiegend aus Akademikern zusammensetzte. Personen wie

Jakob Grimm,

Ernst

Moritz Arndt, der

Turnvater Jahn,

Ludwig Uhland,

Brentano und

Fröbel

verschafften der Nationalversammlung auch über die Grenzen Deutschlands

Anerkennung. Zum Präsidenten wurde Heinrich von Gagern gewählt.

Es dauerte jedoch nicht lange,

bis nach einiger Zeit die Vertreter des gebildeten Bürgertums von den

Forderungen der Radikalen abrückten. Zunehmend zeichnete sich eine

Parteienbildung ab, nachdem sich weite Kreise des Bürgertums den radikalen

Revolutionsforderungen entgegenstellten. Die wochenlangen Barrikadenschlachten

1830 in Paris waren für viele Abgeordnete jedoch ein warnendes Beispiel. So

wählten sie als Reichsverweser, d. h.

als Oberhaupt der provisorischen

Reichsregierung, den Erzherzog Johann. Da sich Preußen und Österreich gegen die

Forderung stellten, ihre Truppen auf den neuen

Reichsverweser zu vereidigen, war

die Nationalversammlung ohne eigenes Militär. Auch gewann sie keine

Verwaltungskompetenz gegenüber den Einzelstaaten. Ebenso die stetig

voranschreitende Aufspaltung der Abgeordneten in politische Zusammenschlüsse

führte dazu, dass man weitgehend machtlos blieb.

Die

Frankfurter

Nationalversammlung setzte im Dezember 1848 den ersten Grundrechtskatalog der

Deutschen auf. Nach langen Diskussionen schufen die Abgeordneten eine

Verfassung, die noch bis zum Bonner Grundgesetz von 1949 Einfluss haben sollte.

Dann geriet die Versammlung jedoch in Konflikt, als es zum Thema der nationalen

Einheitsbewegung kam. Ohne Zweifel bestand diese Bewegung bereits, jedoch

spaltete sie sich in eine

kleindeutsche

und großdeutsche

Lösung auf. Die

Kleindeutschen forderten die deutsche Reichseinheit unter der Herrschaft

Preußens und Ausschluss Österreichs, wohingegen die

Großdeutschen auch die

Deutschen der Donaumonarchie mit einbinden wollten.

Am 28. März 1849 wurde die

Reichsverfassung angenommen und

Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser

gewählt. Dieser sprach sich jedoch voller Verachtung gegen das feierliche

Angebot aus und lehnte die Kaiserkrone ab:

„Einen solchen imaginären Reif, aus Dreck und

Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der

König von Preußen sich geben lassen, der den Segen hat, wenn auch nicht die

älteste, doch die edelste Krone, die Niemand gestohlen worden ist, zu tragen?

... Ich sage es Ihnen rund heraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher

Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin ich es

und meines Gleichen, die sie vergeben werden. Und wehe dem, der sich anmaßt, was

ihm nicht zukommt!“

Damit war das Hauptanliegen der

Frankfurter Nationalversammlung, die Gründung eines deutschen Einheitsstaates,

gescheitert.

-

Der Sieg der Reaktion

Mittlerweile hatte sich der

Gegensatz zwischen dem auf der einen Seite gebildeten Bürgertum und den auf der

anderen Seite Arbeitern sowie von der aufkommenden Industrie bedrohten kleinern

Handwerkern immer weiter vertieft. Unter der Führung von Friedrich Hecker

versuchte das revolutionäre Volk, die Regierungsgewalt in Baden an sich zu

reißen. Die Widerstandsbewegung wurde aber von den Bundestruppen gewaltsam

niedergeschlagen. Ebenso wurden völkisch-revolutionäre Bewegungen in Ungarn sowie in Berlin und Dresden blutig vom staatlichen Militär

gestoppt. Obwohl in Österreich die revolutionären Mächte anfangs auch siegreich

waren und ihren Staatskanzler

Metternich als Symbol der

Reaktion stürzten, wurden

auch hier die bewaffneten Aufstände gewaltsam niedergeworfen. Die

Reaktion hatte

allerorts gesiegt.

Deutschland nach der Revolution

-

Auflösung der

Nationalversammlung

In Frankfurt am Main wurden die

Abgeordneten der Nationalversammlung durch Soldaten daran gehindert, der Sitzung

der Paulskirche beizuwohnen. In Berlin zog wieder der König mit seinen Soldaten

ein, die Bürgerwehr der Aufständischen wurde aufgelöst. Die Kämpfer für ein einheitlich-freies Deutschland wurden überall verfolgt und eingesperrt, manche

erschossen.

-

Die oktroyierte

Verfassung

Nach dem Sieg der

Reaktion wurde

auch bald in Berlin ein konservatives Ministerium ernannt und somit eine

Militärdiktatur errichtet. Die preußische Nationalversammlung musste auseinander

treten, schließlich wurde das Wahlrecht geändert. Der König erließ eine

oktroyierte (von oben erlassene) Verfassung, d. h. sie wurde ohne Einwirkung des

Volkes beschlossen. Diese Verfassung von 1850 – die in Preußen bis 1918 galt – führte erstmals das Dreiklassenwahlrecht ein. Somit wurde die

Stimmenzahl nach der Steuerleistung bewertet. Die vollziehende Staatsgewalt

blieb alleinig in den Händen des Königs.

Der Versuch, die Gründung eines

einheitlichen und freiheitlichen Deutschland zu erreichen, erfolgte erst 21

Jahre später mit der

Reichsgründung 1871.

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen  In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres

In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres